在温州肯恩大学,有这样一位学者——他来自美国,却远渡重洋,将中国视为自己的“第二故乡”;他深耕跨文化心理学领域,致力于探寻文化差异背后的心理逻辑;他在学术世界中严谨笃行,在教学课堂上温暖真诚,既是求索真知的研究者,也是用心陪伴学生成长的教育者。本期师说栏目,我们邀请到了温州肯恩大学的心理学副教授Alexander English教授(英亚东),让我们一起走进他的科研与人生故事。

Alexander Scott English(英亚东),温州肯恩⼤学⼈⽂学院⼼理学系副教授,浙江⼤学应⽤⼼理学博⼠。Dr. English的研究领域聚焦于跨文化心理学,尤其关注跨文化旅居者的适应机制,以及中国人的思维模式研究等方面的研究。目前,他已是国际跨文化心理学协会 (IACCP)、亚洲社会心理学协会 (AASP)、国际跨文化关系学会 (IAIR) 和中国文化心理学会的活跃成员,并曾获得亚洲社会心理学早期职业成就奖。

他同时担任SSCI期刊《International Journal of Intercultural Relations》的副主编。Dr. English在诸多国际知名SSCI期刊发表论文,共计40余篇(顶刊《PNAS》2篇,《Emotion》1篇,《Personality and Social Psychology Bulletin》 2篇)。自2023年加入温州肯恩大学以来,英亚东博士以第一作者或通讯作者的身份发表了14篇论文(含2篇TOP期刊,6篇Q1区)。

01“让学术扎根真实世界”

“我来自美国,在中国工作,而在这里,我始终用美国人的视角观察世界。” 这是Alex教授对自己科研生涯的生动概括。

自2023年初加入温肯后,Alex教授便迅速启动重点研究项目《如何吸引、发展和留住浙江海归人才:基于工作嵌入理论的多层次研究》。该项目不仅获得省科技厅软科学研究重点项目资助,积极响应了浙江省“人才强省、创新强省”的核心战略,他本人也成功入围了“2023年度瓯江青年社科学者”名单。

瓯江青年社科学者工作会议上作为代表发言

“我的研究目标不仅是发表论文,更要让研究成果落地。” 在Alex看来,心理学研究不应局限于学术文章,而应走进课堂、贴近现实,回应快速变化的世界。

谁能想到,十几根头发竟能“读懂”一个人的压力秘密?Alex教授团队走访北上广等十多个省市,采集了350多份头发样本,运用皮质醇检测技术,结合心理问卷与深度访谈,绘制出海归人才在华发展中的真实压力图谱。

研究发现,身份认同模糊、职称评审边缘化、知识产权估值难等,成为影响海归发展的三大“隐形痛点”。43%的受访者认为“海归身份”未被真正认可,37%的创业者遭遇技术成果落地难。令人意外的是,研究发现,海归人才尽管工作时间更长,但因文化归属感更强,压力水平反而更低。这项研究不仅为中国吸引与留住海归人才提供了现实参考,也再次印证:真正的归属,不在形式,而在人心。

主持《老龄化与文化适应研究的跨文化交流》讲座

02“做中学,干中学”

“保持对变化的好奇心”——这是Alex教授多年来保持对教学热情的秘诀。这一教育理念不仅贯穿于他的日常教学实践,更在学生的科研成果中开花结果。

2024年,Alex教授指导学生刘晓影、马艺琳,凭借项目《文化与先进技术的交汇处:在人工智能时代探索信任与接受的跨文化研究》在“Shark Tank”创业竞赛中斩获1万美元奖金。该项目探究不同文化背景下用户对 AI 的接受度与心理认知路径,致力于构建具备文化响应能力的 “AI 面试官” 原型系统,融合跨文化心理学与人工智能技术,赋予系统情境感知与语言适配能力,提升学生在模拟面试中的实战表现与自我效能感。

在巴厘岛参加国际学术会议

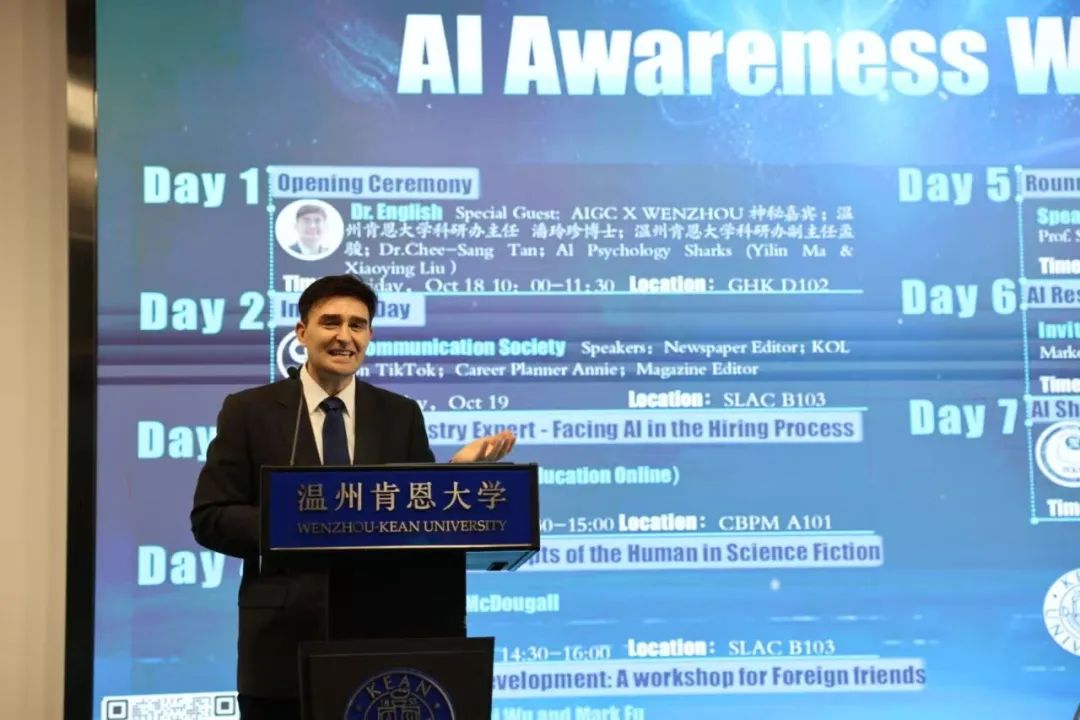

2024年夏,团队受邀赴巴厘岛参加国际学术会议,分享文化差异对 AI 面试官接受度影响的阶段性研究成果,获得多国学者的积极反馈与合作意向。秋季学期,项目进一步落地实践,组织了为期一周的 “AI Awareness Week”,通过 AI 模拟面试、智能简历优化讲座及教授参与的伦理座谈等活动,引导学生从应用、认知到伦理多维度理解 AI 技术,推动校园内 AI 素养与文化敏感性的整体提升。

主持AI Awareness Week

科研成果硕果累累,这并非偶然。Alex 教授始终秉持 “learn by doing(做中学,干中学)” 的教学理念,鼓励学生在实际问题中探索,在不断试错中积累经验。

在他的带领下,“做中学”不再是一句口号,而是学生探索自我、连接未来的坚实路径。他反对被动接受知识,常说:“Don’t wait to be taught, go explore.(别等人教,主动去探索。)”学生们常提到,正是Alex对研究的热爱、不懈追求和那句高频出现的“口头禅”—“We love research!”,让他们在挑战中找到了学术的动力。

在研究项目中,Alex 教授常让学生尝试尚未完全掌握的方法,鼓励他们先跑数据、做模型,再带着问题深入讨论。这种看似 “放手” 的方式,实则激发了学生的主动性和解决问题的能力,也让他们在实践中真正领悟科研的核心。在这种开放且富有挑战性的氛围中,学生们实现快速成长。

和学生们的合照

此外,在 Alex 看来,课堂应是知识与观点碰撞的交流空间,而非单向输出的场所。他笑言,自己也从学生身上学到许多新鲜事物 —— 他们的自信、创造力,以及充满活力的现代生活方式。“我很喜欢年轻人的社交文化,比如他们在微信上使用的表情包和 emoji。” 这些看似简单的符号,让他看到中国年轻一代的创造力与社交文化演变,也加深了他对学生群体和时代发展的理解。

03“心安即归处”

Alex 教授与中国的缘分,始于一个看似随意的决定:本科毕业时,他在谷歌中输入 “世界上最难学的语言”,从此中文成为他人生的新方向。这一选择,引领他开启了近二十年的中国之旅,也开启了一段从 “文化观察者” 到 “文化参与者” 的深度跨文化历程。

Alex如今已在中国“落地生根”

2007年,Alex教授参与中美教育合作项目,工作期间开始接触中国社会的深层结构。他所关注的,不止是语言的学习,更是语言背后的文化心理逻辑。他很快意识到,在十八年前的中国,心理健康议题虽然重要,却长期被边缘化,而这一发现触发了他持续深入本土文化语境的动力。

研究初期,Alex教授面临着语言障碍与文化心理逻辑差异等多重挑战。然而,正是在这样的困境中,他不仅全身心投入到跨文化心理学的研究,还积极融入本土文化语境,从而在实践中加深了对中国社会和心理的理解,推动了学术与文化的双向融合。

在贵州赤水山区给孩子们上英语课

他努力掌握中文,多次走访全国高校,组织跨国文化对话项目,并长期参与中印尼学术合作,透过文化比较探讨心理结构的文化塑形过程……与人类学家、传播学者的跨学科合作,使他愈发坚信:文化、语言与心理从不是各自为政的领域,而是彼此交融、互为镜像。

走出学术象牙塔,他始终保持与中国社会的真实连接。他透过Peter Hessler的笔触感受中国的细节,更通过与街头普通人的交谈,累积起深厚的文化直觉。他攀登泰山、衡山,走遍28个省份。他说,这些不是简单的“旅行”,而是“文化的体感实验”。未来,他尤其期待能深入湖南、贵州等地,继续探索中国文化的多样性与深度。

如今的 Alex,已能说一口地道的中文。在学生眼中,Alex 不仅是一位学者,更是沟通中西文化的 “桥梁”。大家亲切地称他为 “中国通”,这个称呼饱含敬意,也印证了他长期以来在文化理解与在地实践方面的投入。

2024WYSS会议上作为火炬手传递科创之火

“从文化观察者,到文化参与者。” 对 Alex 来说,这不仅是学术身份的转变,更是对归属感的回应。他曾远渡重洋寻找 “最难的语言”,却在语言的尽头,找到了精神的栖息之所。未来,Alex 将继续投身中西文化的深度交流与融合,致力于跨文化心理学的开拓与创新,在全球化浪潮中,继续在中国寻找属于自己的文化归属与精神家园。

中文 | 郑文慧 杨贻翕

英文 | 杨贻翕 杨烨熙

文稿编辑 | 项温蔚

图片 | 受访者提供

制作 | 刘佳惟

一审 | 项温蔚

二审 | 尚蕊 王舒

三审 | 吕卓环

责编 | 传播与公共关系部