书籍是人们获取知识,丰富精神世界的重要方式。2025年4月23日迎来了第30个世界读书日,今年的主题是“阅读:通向未来的桥梁”。阅读让人看见更大的世界,你所想象的美好,在书中皆有可能。

书香温肯,如“阅”而至

值此世界读书日之际,我们又能如何在温肯“阅”享世界?

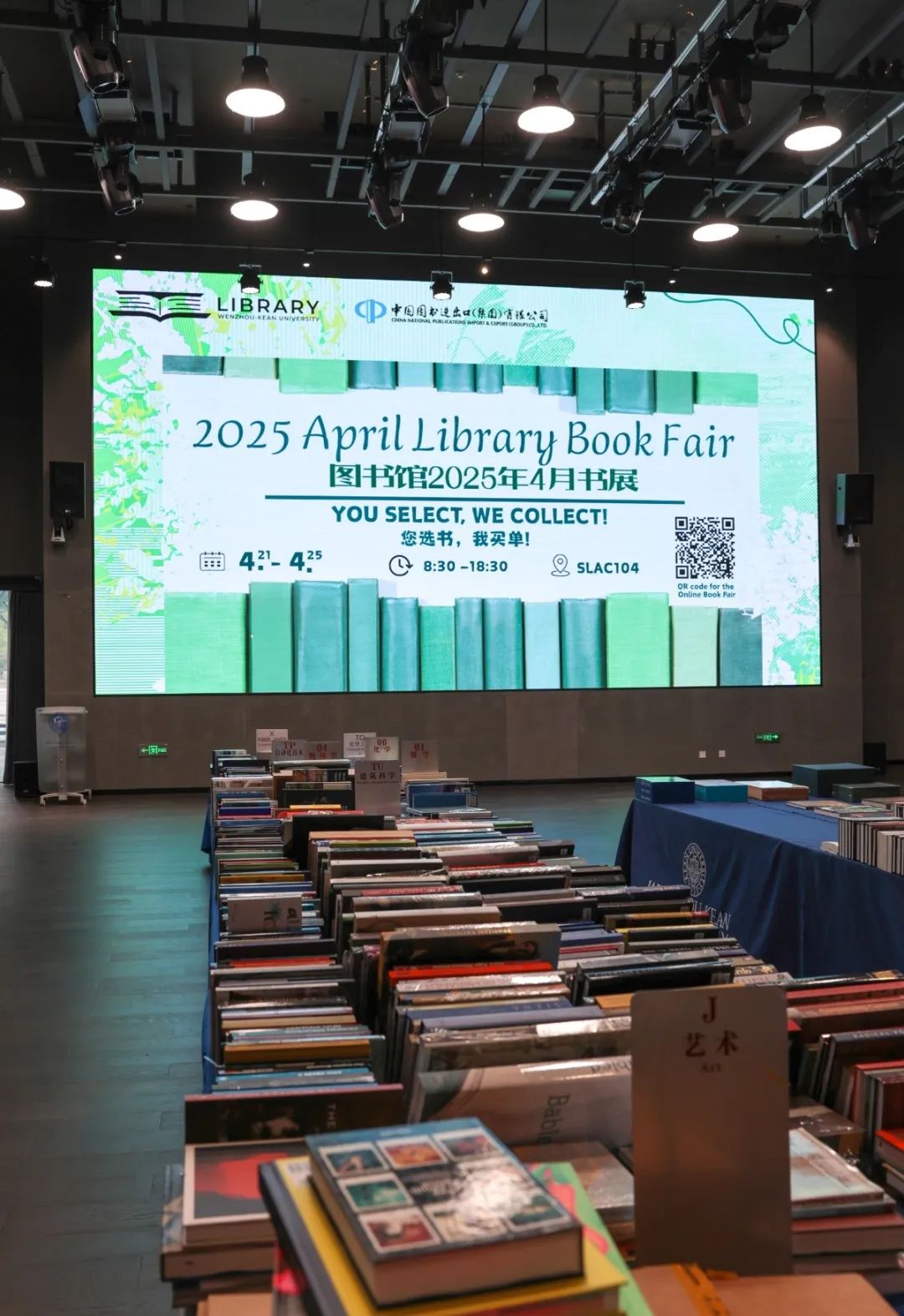

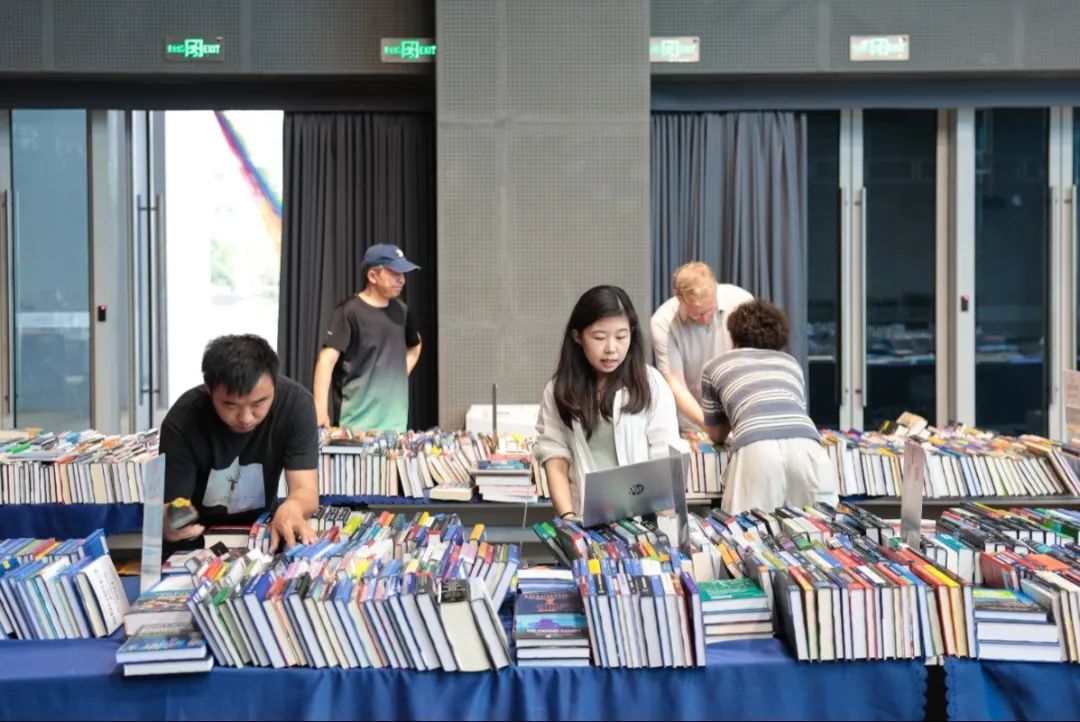

不妨4月21日至25日来到图书馆,参加原版进口图书展——第六届温州肯恩大学“你选书,我买单”活动吧!

高质量、多样化的图书选择,超5000种全球知名出版社的外文原版图书,涵盖历史、政治、金融、文学、建筑、设计、教育等20多个学科领域,满足学习、教学、科研所需的丰富资源……

在校师生均可挑选图书,推荐图书馆采购,审核后一经上架,即可借阅。图书馆所有可借阅图书,都可通过图书馆Discover检索系统查阅哦。

Information

🕰️【Time】8:30 a.m.-6:30 p.m., April 21-25, 2025

【书展时间】2025年4月21日-25日 8:30 -18:30

📍【Location】: Multi-Function Hall 104, 1st Floor, SLAC

【书展地点】:学生学习与活动中心1楼104多功能厅

此外,本次活动将线上线下同步进行

线上书展选书可通过以下二维码参与

方便更多读者线上浏览与推荐图书

错过书展怎么办?

别急,温肯图书馆有“全年图书荐购”通道

您可通过以下链接向图书馆推荐您需要的书籍

该链接全年开放,等你来约!

(https://library.wku.edu.cn/zh-hans/recommend-book-acquisition-form)

人生开卷,总有答案

如果用书籍勾勒出一个人的精神地图,你会选哪几本书?

这个世界读书日,我们邀请了来自不同学院的教授,来与你分享那些影响他们一生的书。

从年少初读到如今反复翻阅,每一本都藏着他们的成长轨迹与人生选择。来看看,你的书架上有哪些?

No.1《我是马拉拉》

“每个人都可以站起来。”——Imran Khan

Imran Khan教授于书本的邂逅要从读到若泽·萨拉马戈1980年的著作《从地上站起来(又译:大地起义)》开始。他说:“遥看历史上的伟人,他们大多数都不是出生于富裕或有权势的家庭,而是从平凡中崛起,书写了传奇。就像特蕾莎修女只是一个普通的女性,但她获得了诺贝尔和平奖;再像纳尔逊·曼德拉、亚伯拉罕·林肯,他们也都出身普通,但最终改变了世界。”他告诉我们:无论起点如何,每个人都可以“站起来”,创造属于自己的历史。

在世界读书日之际,Khan讲授想给中国的孩子们推荐一本充满力量的书,它就是马拉拉·优素福扎伊的自传《我是马拉拉》(I Am Malala)。这不是一本宗教书,也不是历史小说,却是一个真实的、当代的、与学生们年龄相仿的年轻女孩的故事。当马拉拉看到许多跟她年龄相仿的女孩想要获得教育但却遥不可及时,她勇敢的反抗塔利班政权,只因为她相信女孩也应该有受教育的权利。作为诺贝尔和平奖最年轻的获奖者,她的故事象征着和平、力量和坚持。

Khan教授希望中国的女孩子们在读完这本书后会更加有破釜沉舟的勇气与前进的动力。“一个国家的女性如果强大且受教育良好,就会培养出强大的下一代,而这些孩子将来会成为国家的栋梁。”

电子书资源: https://wku.primo.exlibrisgroup.com.cn/permalink/86WKU_INST/1f9aep/alma991000412034607011

No.2《地下室手记》

“即便你现在一团糟,也仍有资格思考、挣扎,甚至从头再来。” ——Jason Homer

Jason Homer 教授回忆起自己二十岁、刚踏入大学校园的那段时光:面对陌生的环境,他与同学格格不入,经济拮据的现实更让他举步维艰。他试着打工维持生活,可微薄的薪水反倒让他更清晰地意识到自己的困窘。就在那样的境地下,他偶然翻开了《地下室手记》。

小说的主人公是一个“怪人”——极端敏感、愤世嫉俗,却又渴望被看见与尊重。他一无所有,社会的评价体系对他而言冷酷又遥远。他的自尊在现实面前慢慢变形,演化成时刻戒备的外壳,生怕被人轻视。正是这样一个充满裂缝的角色,意外地给予了年轻的 Homer一种奇妙的安慰:“如果连‘地下室人’这样的存在都能被书写与理解,那我也不必为自己的狼狈感到羞耻。”

大多数人渴望从书中找到光鲜的榜样,但Homer教授认为像“地下室人”这样的反英雄形象也同样值得被看见,那些破碎的角色反而教会我们更多。传统故事里的英雄征服一切;而“地下室人”连自己的生活都摆不平——正是这种刻画,让“反英雄主义”文学如此贴近真实的人生。

他说:“如果你只读完美主角的故事——那些生来就无所不能,时刻闪闪发光的存在时,失败时会觉得自己‘不配活’;但当你看到陀思妥耶夫斯基笔下那些混乱、矛盾、甚至自毁的角色时,反而会松一口气——原来人不必永远正确,也能被书写、被理解。”对他来说,这本书的最大价值不是提供人生的答案,而是给予我们直视自己软弱的勇气。它仿佛在说:“即便你现在一团糟,也仍有资格思考、挣扎,甚至从头再来。”

电子书资源: https://wku.primo.exlibrisgroup.com.cn/permalink/86WKU_INST/usoo1l/alma991000579181807011

No.3《追忆似水年华》&《对话录》

“有些短暂的瞬间,足以照亮长长的一生。”——Liviu Mateescu

法国作家普鲁斯特的意识流巨著《追忆似水年华》(In Search of Lost Time)通过细腻的心理描写与记忆的碎片拼贴,重构了主人公的成长史,给物理学教授Liviu Mateescu的心灵带来很大的触动。他说:“有时,一缕气味,一个声音,一幅画面,就能勾起人对往日的回忆,让人追忆起自己的童年和青春岁月,追忆那些尘封在记忆里、深埋在岁月深处的欢喜。”

在他看来,也许我们不是活一辈子,不是活几年几月几天,而是活那么几个瞬间,我们走过绵延而连续的岁月,但最终烙印于记忆深处的,只是一些刻骨铭心的瞬间,有些短短的瞬间,足以照亮长长的一生,足以盛放一生的丰盈,有些瞬间,值得我们用一生去回味、去铭记、去珍藏。往事如烟似梦,而真情永驻。

第二本书影响他的书是柏拉图的《对话录》。这本书以苏格拉底为主要对话者,通过辩论和讨论的形式探讨哲学的核心问题。他很喜欢书中的一句话:“未经审视的生活是不值得过的”。这句话启发他要时常审视自己的生活,审视自己的行为,不固步自封。

例如,只专注于自己学科领域的书籍可能会带来对事物狭隘的思考,阅读应当打破学科壁垒,理工学院的学者需要阅读人文经典,人文学院的学者同样不可忽视理工著作,如此,才能对事物有高屋建瓴的认识。此外,他认为无论在哪个时代,无论科技怎样发展,人们都必须保持独立思考的能力和批判精神,认真审视每天接触到的鱼龙混杂的信息。

电子书资源: https://wku.primo.exlibrisgroup.com.cn/permalink/86WKU_INST/usoo1l/alma991000063389707011

https://wku.primo.exlibrisgroup.com.cn/permalink/86WKU_INST/usoo1l/alma991000411578307011

No.4《当我生的是男孩》&《性别打结》

“读完这两本书以后,我也更愿意在教学与生活中倡导多元的性别表达与理解。”——Jiaying Ge

在Jiaying Ge教授的书架上,两本风格迥异的书总被摆在一起:法国妈妈奥蕾莉亚写的育儿手记《当我生的是男孩》,以及美国社会学家艾伦的学术著作《性别之结》。前者记录着带娃时的手忙脚乱,后者剖析着社会深层的性别密码,就像两面镜子,照见性别平等问题从生活细节到社会规则的方方面面。

三年前商场里的一幕让Jiaying Ge教授印象深刻:五岁的外甥摔倒了,爷爷脱口而出的"男孩子不许哭"让她突然意识到,原来性别偏见从婴儿时期就开始了。奥蕾莉亚在书中记录的类似场景让她感同身受:明明可以给男孩买粉色气球,却总默认他们该要蓝色;明明喜欢过家家,却被要求玩汽车玩具。

书里提到:很多“进步父母”其实仍在延续旧观念。比如拒绝恐龙玩具却允许女孩玩公主裙,看似打破刻板印象,实则陷入新的性别标签。“我们以为在打破偏见,其实只是换了种偏见的方式。”

当Ge教授开始研究性别问题时,她发现自己对性别议题已有初步了解,但仍缺乏系统的理论支撑。就在这个时候,艾伦的《性别打结》闯进了她的视野。在这本书中,艾伦关于“参与结构性不平等”的理论给她留下了最深的印象。“哪怕一个人不怀恶意,只要不主动挑战现有的制度安排,也是在维持不公。”

两本书的启发Ge教授建立了对性别议题的更全面认知,她由衷地说:“读完这两本书以后,我也更愿意在教学与生活中倡导多元的性别表达与理解。”

电子书资源: https://wku.primo.exlibrisgroup.com.cn/permalink/86WKU_INST/19vct70/cdi_proquest_journals_1683781804

来源 | 图书馆、学生媒体与设计中心海外部

文字 | 周安娜 丁亦非 杨烨熙 金子杨 郑思源 朱澈 朱麒羽

图片 | 受访者提供

编辑 | 项温蔚 朱麒羽

一审 | 陈慧

二审 | 王舒

三审 | 吕卓环

责编 | 传播与公共关系部